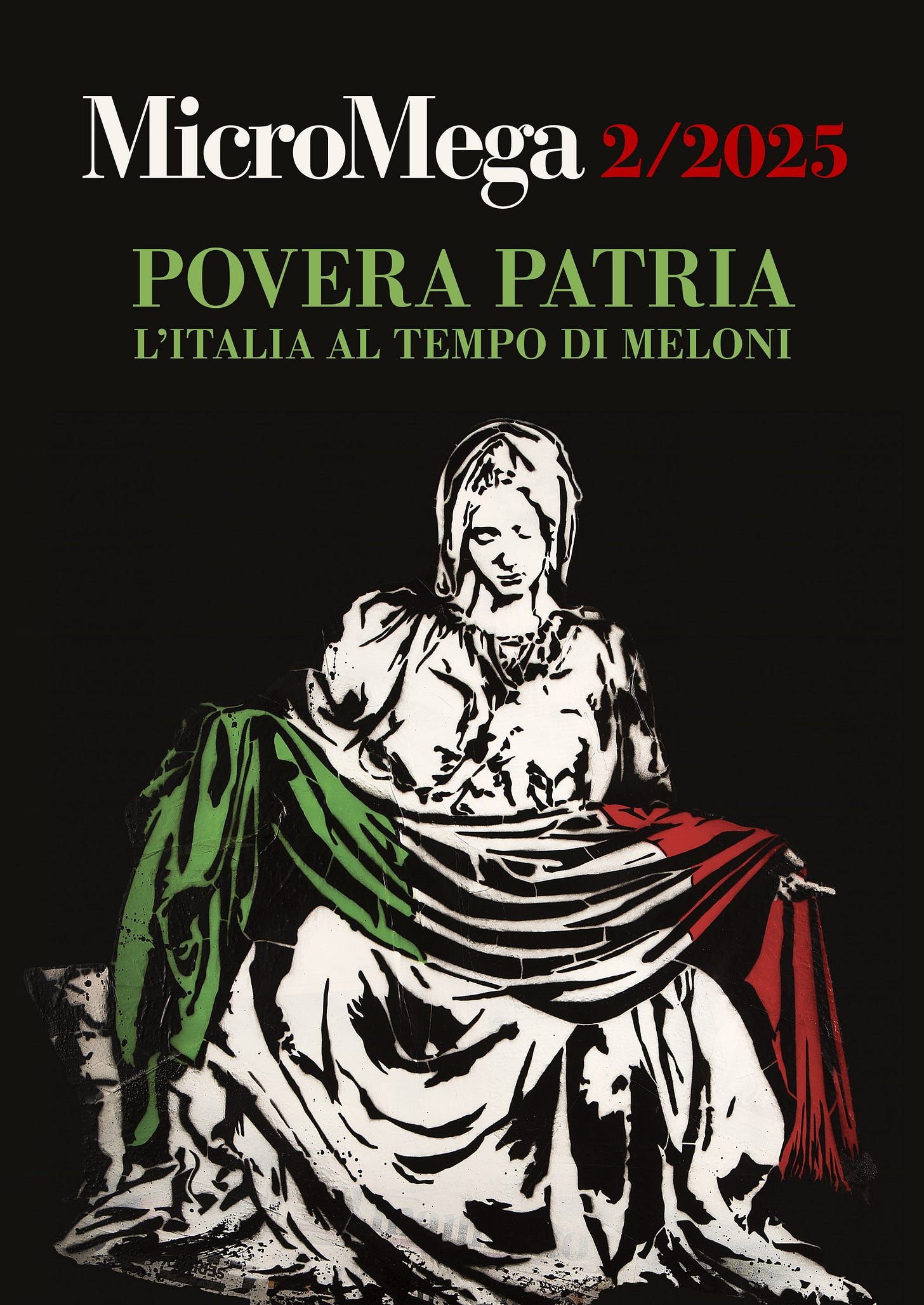

Prenota fin da ora il nuovo numero di MicroMega: “Povera patria. L'Italia al tempo di Meloni”

In libreria dal 27 marzo il volume 2/2025 della rivista.

Ottant’anni dopo la Liberazione dal fascismo, l’Italia è governata da un partito che di quella storia è erede. Cosa significa? Che effetti concreti ha sulle politiche del governo? E cosa ci dice del rapporto tra Fratelli d’Italia e la memoria di questo paese? Dall’autonomia differenziata al decreto sicurezza, dall’attacco ai magistrati alla torsione autoritaria su diritti e libertà, il governo Meloni si muove tra nazionalismo identitario e liberismo, repressione del dissenso e retorica populista. Il volume “Povera Patria. L’Italia al tempo di Meloni” esplora le contraddizioni e i rischi di questa stagione politica, tracciando un bilancio - molto preoccupante - dell’Italia per come è e per come potrebbe diventare.

DAL 27 MARZO IN TUTTE LE LIBRERIE, FISICHE E ONLINE. PRENOTA FIN DA ORA LA TUA COPIA NELLA TUA LIBRERIA DI FIDUCIA OPPURE NEI PRINCIPALI STORE.

Nel suo “Prologo” la direttrice Cinzia Sciuto spiega che il volume mira a rispondere sia a chi - tra cui molti autorevoli commentatori - ritiene che continuare a sottolineare le origini postfasciste del partito di Giorgia Meloni e il suo rapporto ancora irrisolto con questa storia sia inutile, perché sono questioni di cui, in fondo, alla “gente” non importa nulla e che non fanno che rafforzare la destra; sia a chi pensa che, tutto sommato, Meloni non abbia realizzato quel colpo di mano autoritario che molti temevano.

Alle radici del partito di Giorgia Meloni è appunto dedicata una prima sezione del volume. Marco Solinas analizza le fondamenta ideologiche di Fratelli d’Italia, un mix di terra, spirito e tradizione di matrice gentiliano-evoliana, portato avanti con astuzia: mai dichiarato apertamente, sempre mascherato e rinominato, in un’operazione di legittimazione culturale che mira a sdoganare contenuti storicamente legati all’estrema destra senza mai nominarli esplicitamente. Ma come si è arrivati fin qui? Elia Rosati ripercorre il cammino della destra italiana, da Giorgio Almirante a Giorgia Meloni, nel quale la cosiddetta svolta di Fiuggi del 1995 ha rappresentato un passaggio decisivo: il tentativo di normalizzare la destra diretta erede del fascismo per renderla accettabile nel panorama politico italiano e proiettarla verso il governo. Un processo che si è accompagnato e si accompagna tuttora a una sistematica riscrittura della storia, come spiega Carlo Greppi in conversazione con Fabio Bartoli: la memoria della Liberazione viene depoliticizzata e ridotta a una questione identitaria, mentre l’antifascismo viene svuotato di significato e relegato a sterile retorica istituzionale. E se per anni il neofascismo è stato costretto a muoversi nell’ombra, oggi trova spazi di legittimazione sempre più ampi. Paolo Berizzi racconta come, con il governo Meloni, i vecchi steccati si stiano sgretolando: la pregiudiziale antifascista cede, il linguaggio si sdogana, le simbologie riemergono.

Una seconda parte del numero prende le mosse dalla considerazione che la destra meloniana si nutre di un’ideologia che fonde le radici nere della propria storia con il tecno-libertarismo contemporaneo. Paolo Ercolani traccia il percorso che conduce da Nietzsche a Elon Musk, mostrando come finanza e tecnologia si intreccino con la destra più estrema, in un progetto che sembra poter fare a meno della democrazia. In questo scenario, Giorgia Meloni si muove con abilità, come spiega Pierfranco Pellizzetti: tra restaurazione reazionaria e ambizioni geopolitiche, il suo governo si inserisce nella riconfigurazione globale del potere, allineandosi all’asse Trump-Musk e alla nuova destra radicale internazionale, fatta di propaganda digitale e strategie di controllo sociale. Ma quale libertà promuove questa destra? Valentina Pazé smonta la retorica meloniana della libertà come valore assoluto, mostrando come essa venga declinata in chiave selettiva e diseguale, lontana dal legame con la égalité e fraternité che rappresentava il cuore del progetto della modernità. Per giustificare il proprio operato, questa destra ha bisogno di un nemico: Carlo Galli analizza la costruzione di un’identità nazionale fondata sull’esclusione e sull’aggressività, in cui ogni dissenso è criminalizzato e la società è frammentata tra amici e nemici del potere. Nadia Urbinati conclude con una riflessione sulla natura della destra del XXI secolo: non serve più il manganello per soffocare le libertà, basta il darwinismo sociale, il liberismo spinto e l’innovazione tecnologica per creare una società polarizzata, in cui il potere è blindato nelle mani di pochi mentre la maggioranza lotta per sopravvivere.

A quello che si sta configurando come un vero e proprio attacco allo Stato di diritto è dedicata una terza sezione del volume “Povera Patria”. Le riforme su cui sta lavorando il governo Meloni ridisegnano infatti il rapporto tra i poteri dello Stato e tra Stato e cittadini. Alessandra Algostino analizza come il progetto meloniano, tra autonomia differenziata, premierato e riforma della giustizia, svuoti la democrazia costituzionale, consolidando un modello intriso di autoritarismo e razzismo. Uno degli obiettivi più evidenti è la magistratura: Gianni Barbacetto mostra come l’attuale esecutivo stia realizzando il sogno berlusconiano di indebolire il controllo di legalità e minare l’indipendenza della giurisdizione, colpendo anche i giornalisti. Un fenomeno che non riguarda solo l’Italia: Mariarosaria Guglielmi mette in luce il legame tra le politiche meloniane e le strategie illiberali di leader come Orbán, evidenziando come l’attacco ai giudici sia parte di un più ampio processo di autocratizzazione in Europa. La repressione però non si ferma alla giustizia: Valeria Verdolini analizza il nuovo ddl sicurezza, che criminalizza i più deboli e trasforma il dissenso in reato politico, rafforzando un sistema punitivo che colpisce chiunque metta in discussione il potere. Anche la libertà di stampa è sotto attacco: Sielke Beata Kelner racconta come l’Italia si stia avvicinando agli scenari più inquietanti d’Europa, tra querele temerarie, concentrazione editoriale e censura strisciante. Infine, Christian Elia smonta la retorica della “Fortezza Italia”: dietro la propaganda securitaria del governo, la politica migratoria si rivela fallimentare, incapace di gestire i flussi e funzionale solo a mantenere vivo un nemico utile alla narrazione meloniana.

Nel nostro “Labirinto”, Daniele Fabbri ed Emanuela Marmo tracciano una fenomenologia del politico-influencer, di cui Giorgia Meloni è un esempio di successo; Sergio Brancato, Ilenia Colonna e Stefano Cristante rilevano come la presidente del Consiglio si muova molto bene anche nei più tradizionali salotti tv; Silvano Fuso descrive le conseguenze dell’avere al governo sostenitori di teorie antiscientifiche, specie in tema di salute e cambiamento climatico, questione sulla quale l’esecutivo Meloni si muove fra negazionismo e inattivismo, come rileva Stefano Caserini; Mariasole Garacci e Filippomaria Pontani osservano le conseguenze dell’approccio identitario e nazionalistico in relazione, rispettivamente, al patrimonio culturale e alla scuola; Massimo Taddei mette sotto la lente d’ingrandimento le politiche economiche del governo Meloni; e infine Ingrid Colanicchia spiega perché avere una donna a capo del governo non sia necessariamente una buona notizia per le donne.

Il volume si chiude con una sezione “A più voci” in cui giornalisti e intellettuali stranieri (Michael Braun, David Broder, Eric Jozsef, Birgit M. Kraatz, Olivier Roy, Alexandre Stille) raccontano come viene vista oggi, dopo due anni e mezzo di governo, l’Italia di Meloni dall’estero. Nelle pur diverse sfumature, emerge un dato comune: l’iniziale preoccupazione ha lasciato progressivamente spazio a una sorprendente normalizzazione. Il risultato? All’estero il suo governo è stato rapidamente accettato, mentre in Italia procede con una politica sempre più repressiva. L’Italia, del resto, è sempre stata un laboratorio politico, capace di anticipare tendenze poi esportate altrove. È accaduto con Mussolini, che ha fornito un modello a Hitler, e con Berlusconi, che ben prima di Trump ha portato un plateale conflitto di interessi al governo (e che per primo ha aperto le porte ai postfascisti). Oggi ci si chiede se il governo Meloni possa rappresentare un nuovo esperimento da esportazione: un modello di sdoganamento delle forze postfasciste, capaci di ripulirsi agli occhi del mondo mentre lavorano per trasformare il paese in chiave autoritaria.