In uscita il numero di MicroMega dedicato all'Intelligenza Artificiale. Prenota la tua copia in libreria!

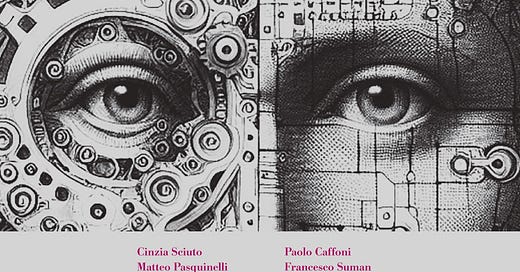

"Umana, troppo umana. L'IA e noi". Il 21 novembre esce il nuovo volume cartaceo di MicroMega. Prenota la tua copia nella tua libreria di fiducia.

Il 21 novembre esce il numero 6/2024 di MicroMega, il primo diretto da Cinzia Sciuto, dedicato all’Intelligenza Artificiale.

Con lo sguardo laico e critico che da 38 anni caratterizza MicroMega, in questo volume cerchiamo di demistificare il discorso attorno all’IA, rilevando innanzitutto che forse è proprio il termine “intelligenza” a essere fuorviante e, in secondo luogo, che quella che sembra una realtà immateriale è invece fatta di concretissimo (spesso precario e sottopagato) lavoro umano e ingente sfruttamento di risorse energetiche.

Nel saggio di apertura del volume Matteo Pasquinelli mette in luce come l’IA si stia imponendo come test collettivo della nostra intelligenza, delle nostre abilità lavorative e norme di comportamento, sottolineando come – sebbene l’automazione sia sempre stata (e si sia spesso originata come) tecnica per misurare le prestazioni e la divisione del lavoro nella società – ciò che contraddistingue l’IA sia la sua capacità di imporre una metrica dalla precisione analitica su scala collettiva.

Una prima sezione del volume è dedicata alle sfide che l’IA pone concretamente nei diversi settori in cui già trova applicazione. Alfio Ferrara ci introduce alla questione del “sapere umanistico” alle prese con l’IA, evidenziando l’urgenza di una formazione mirata, che non si limiti all’uso delle macchine ma ne comprenda il funzionamento, affinché gli umanisti restino custodi di una riflessione critica, dotata però di strumenti rinnovati. Federica Meta esplora rischi ed opportunità dell’utilizzo dell’IA nei processi democratici. Simone Rossi analizza come l’Intelligenza Artificiale abbia reso la scienza più accessibile e in grado di progredire rapidamente, senza tuttavia tacere delle criticità, come la perdita di autonomia dei ricercatori e i rischi legati alla trasparenza e all’equità. Eugenio Santoro, approfondendo i cambiamenti che investono la medicina, illustra l’impatto rivoluzionario dell’IA nell’ambito della diagnostica, della prevenzione e della ricerca farmacologica, sottolineando però le sfide etiche e i bias che potrebbero incidere sull’equità delle applicazioni cliniche. Stefano Moriggi e Mario Pireddu riflettono sull’uso dell’IA nel campo dell’istruzione, esplorando le posizioni divergenti tra chi teme l’invasione della tecnologia in aula e chi, al contrario, la considera un alleato dell’apprendimento.

In un appassionante dialogo il filosofo della scienza Daniel Andler e la neuroscienziata Adrienne Fairhall si confrontano sulla natura dell’intelligenza umana e di quella artificiale offrendoci un percorso all’intersezione tra la biologia e le scienze cognitive e computazionali.

Una seconda sezione del volume è dedicata alle profonde e spesso inedite sfide etiche che l’IA pone. Judith Simon apre la discussione chiedendosi se a proposito del nesso fra IA e questioni etiche ci stiamo ponendo le domande giuste: i regolamenti esistenti rispondono davvero alle minacce che questa tecnologia rappresenta? Anche l’equità nella costruzione dei significati è a rischio, come evidenzia Gloria Origgi. Le risorse ermeneutiche collettive, con cui diamo senso alla realtà sociale, sono oggi in parte esternalizzate agli algoritmi, che regolano i nostri comportamenti attraverso logiche opache e spesso distorte. Una delega che, minando l’autonomia interpretativa, alimenta nuove forme di disuguaglianza e ingiustizia ermeneutica. A tutto ciò si aggiunge la critica avanzata da Neda Atanasoski e Kalindi Vora, che sollevano la questione delle radici razziali dell’ideologia alla base dell’IA. Spesso si parla dei bias razziali e di genere visibili nei risultati prodotti dall’IA, ma meno delle ipotesi razziste incorporate nella sua stessa progettazione. Una prospettiva femminista, sostengono le autrici, potrebbe offrire un approccio più inclusivo, capace di scardinare le gerarchie ideologiche e costruire un’IA più equa. Infine, Stephen Holmes esplora l’impatto dell’IA sulla guerra, terreno in cui le implicazioni etiche assumono carattere drammaticamente concreto.

Al tema del lavoro e dell’impatto dell’IA è dedicato il saggio di Antonio A. Casilli, che spiega perché il dibattito in materia richiede un radicale ribaltamento di prospettiva, che riconosca il valore del contributo umano nell’era digitale e affronti i reali fattori destabilizzanti del mondo del lavoro.

Nel nostro “Labirinto” Fabio Bartoli mette in guardia dai rischi che la concentrazione delle tecnologie di IA nelle mani di pochi pone; Paolo Caffoni ci conduce in un viaggio nel tempo alla scoperta del costo del linguaggio, dal telegrafo a ChatGPT; Francesco Suman rivela l’enorme quantità di energia di cui hanno bisogno i data center che alimentano l’IA, sottolineando come ciò possa mettere in serio pericolo la necessaria transizione energetica; Leonardo Impett illustra come l’IA stia diventando misura di tutte le cose, inclusa la bellezza.

Nella sezione “Controverso” infine Paolo Ercolani si domanda quanto l’IA stia crescendo a spese dell’umano, nelle sue dimensioni specifiche cognitive, emotive, politiche ed esistenziali, definite dai termini del greco antico logos, pathos, demos e cronos; mentre il vicepresidente di Google Research, Blaise Agüera y Arcas, in conversazione con Gloria Origgi, afferma che gli ultimi modelli di IA si starebbero davvero avviando a superare l’intelligenza umana.

Che cosa aspetti? Prenota la tua copia in libreria!