Dialogo tra Edoardo Albinati e Mauro Covacich: l’incontro-scontro fra cinema e letteratura

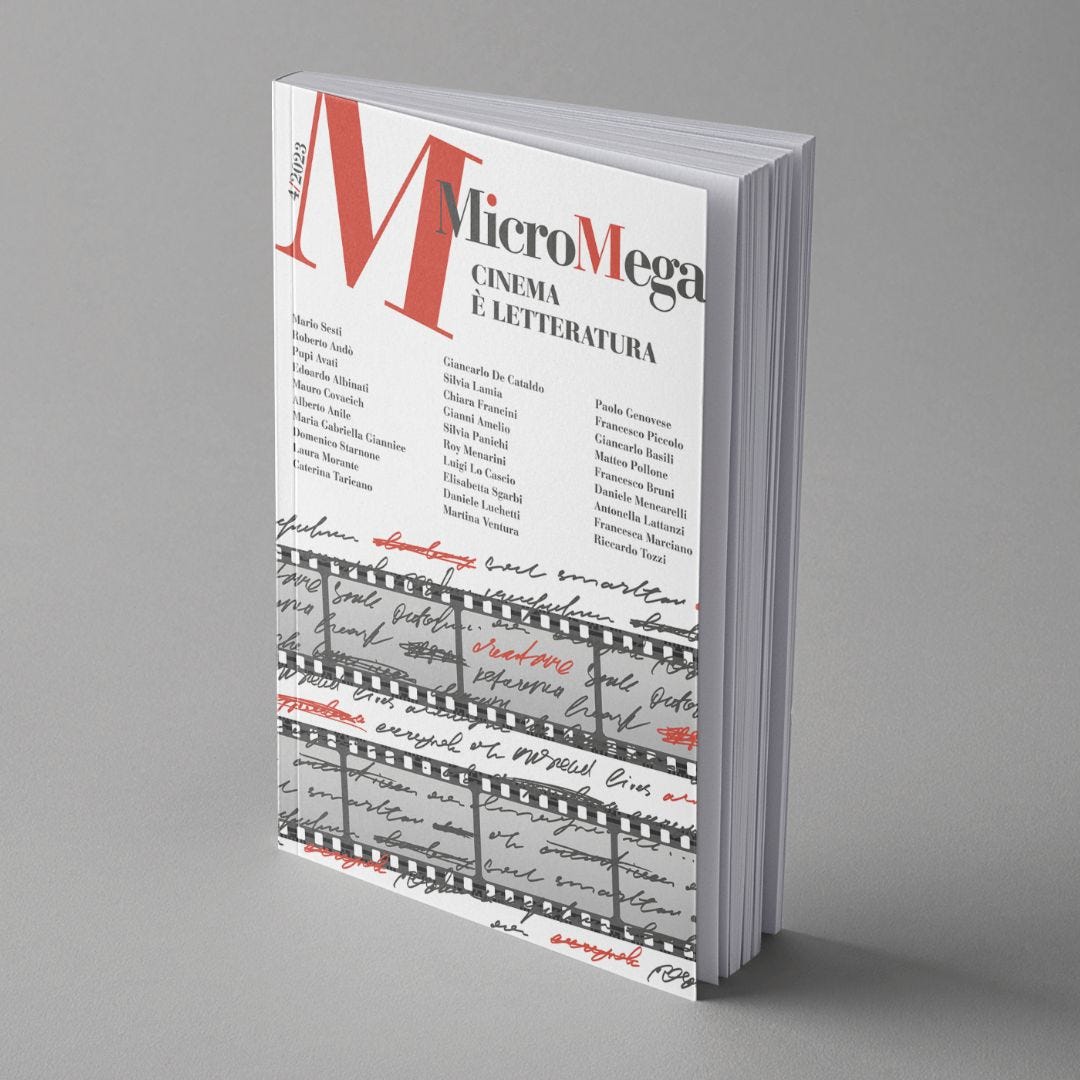

Acquista MicroMega 4/2023, “Cinema è letteratura”

Il linguaggio cinematografico compete con quello letterario

o invece lo completa? Cinema e letteratura sono solo due linguaggi diversi per fare una stessa cosa o invece due mondi completamente separati?

Condividiamo con i nostri lettori un estratto dal numero 4/2023 di MicroMega, Cinema è letteratura, tratto dal dialogo tra gli scrittori Edoardo Albinati e Mauro Covacich, L’incontro-scontro fra cinema e letteratura, a cura di Mario Sesti.

[…] Oggi ci sono forme e saperi piuttosto diffusi che si basano sullo storytelling, come qualcosa che il cinema e la letteratura condividono, come se fosse una risorsa di strutture e di soluzioni condivise: una famiglia di storie, un deposito di forme che in qualche maniera il cinema certo non ha inventato, ma ha portato a una maturazione sconosciuta prima del suo avvento. Vi è mai capitato, vedendo un film, di trovare qualcosa che vi sia servita per costruire una storia o lo stile di un racconto o l’identità di un personaggio?

Covacich: Prima di provare a rispondere vorrei raccogliere quello che dicevi sullo storytelling. Secondo me proprio l’idea di una narrazione per la narrazione, l’idea di fare di ogni cosa un grande racconto, è proprio quello che a un certo punto è diventato così forte nel cinema, che dal mio punto di vista ha come sottratto questa vocazione alla letteratura. Soprattutto negli ultimi anni il linguaggio cinematografico e di più ancora quello delle serie ha sottratto alla letteratura il ruolo di produttrice di storie. La letteratura che si ostina a produrre storie dall’impianto classico, quello del grande romanzo ottocentesco, con una voce onnisciente che conduce i personaggi, li guida, li orchestra… Ecco, secondo me, questo tipo di letteratura si attarda su forme depotenziate, usurate o comunque ormai rivitalizzate altrove dall’industria dell’intrattenimento. Lo storytelling è una specie di mantra ripetuto in coro nel mondo della comunicazione, a cui la letteratura deve rispondere con forme nuove, più critiche, più consapevoli. Jonathan Franzen, ad esempio, è uno scrittore la cui bravura mi lascia indifferente, mi sembra una bravura da collaborazionista… Un tipo di scrittura che ha abbandonato la ricerca formale, ha abbandonato l’interrogarsi sulla forma romanzo, non l’ha più messa in discussione, non l’ha più messa in tensione, non ha più provato a decostruirne la struttura classica… Tutto questo per dire che, anche nel cinema, a me sono sempre piaciuti quei cineasti che fanno un intervento formale sul modo di raccontare una storia. A me di una storia interessa soprattutto come è raccontata. David Lynch, ad esempio, è un autore che ti mette sempre in difficoltà, Lars von Trier è un altro esempio di autore che non soltanto ti racconta una storia, ma che lavora molto anche sul modo di raccontarla, sulla forma in cui la racconta: Jarmusch, Bergman, Tarkovskij, Kieślowski, ma anche Buñuel, Kaurismaki. Gli stessi Moretti e Almodóvar, attraverso l’autobiografismo, hanno continuato a interrogarsi sulla forma del film classico. Da questo punto di vista io non riesco a capire la posizione di Edoardo, nel senso che per me, ieri come oggi, quelli che fanno cinema fanno la stessa cosa che cerco di fare io con un altro linguaggio. Cioè io non ho mai pensato “fanno un’altra cosa”, e vale lo stesso anche per la musica, per l’arte. È come se alla fine facessimo tutti la stessa cosa, con linguaggi diversi. Quindi, insomma, per dirla in modo solenne, chi si è votato all’arte e la pratica “sul serio” ha, dal mio punto di vista, le medesime ossessioni, è impegnato, in modo oltranzista, radicale, a cercare la verità, pur sapendo che non la troverà mai… Grandi cineasti, grandi artisti… Non vedo differenze se non il fatto che abbiamo linguaggi diversi. Questo per dire che lo storytelling, il raccontone per il raccontone, per me è proprio il nemico, è proprio ciò da cui prendo le distanze.

Forse, da questo punto di vista, La scuola cattolica è uno dei più flagranti esempi di come cercare di rivoluzionare la forma romanzo…

Albinati: Beh quel libro è piuttosto anticinematografico… Si sente lo iato molto forte tra parola e immagine. Del resto, dubito che si possa raccontare la stessa identica cosa con due linguaggi diversi, non credo che si tratti di una questione di linguaggio; semmai, come ho già detto, di formato. E anche di esperienza che si fa di quel formato, per cui tu al cinema vai e vivi un’esperienza, visiva e sonora, che dura un’ora e mezza, due ore, o poco più. La lettura di un romanzo avviene in tutta un’altra modalità, e lo stesso è vero per la sua scrittura. Il film è un’opera collettiva, il libro individuale. Oltretutto, interroghiamoci se sia più esplicita la letteratura o il cinema. Normalmente si pensa che il cinema, servendosi di immagini che danno l’impressione di essere reali, sia più esplicito, ma non credo che le cose stiano proprio così. Tra le facoltà della letteratura c’è il fatto di essere in grado di integrare e approfondire i pensieri e i sentimenti di un personaggio mentre sta compiendo un’azione, il cinema può solo lasciarli intuire. Mentre sembra più evidente ed esposta, nei visi degli attori la verità viene invece sottilmente nascosta. È quel che diceva Marlon Brando: recito in modo tale che non si capisca cosa io stia provando, e lo spettatore sia costretto a interrogarsi: sarà amore, sarà odio? […]