Decreto sicurezza: quando il dissenso diventa reato

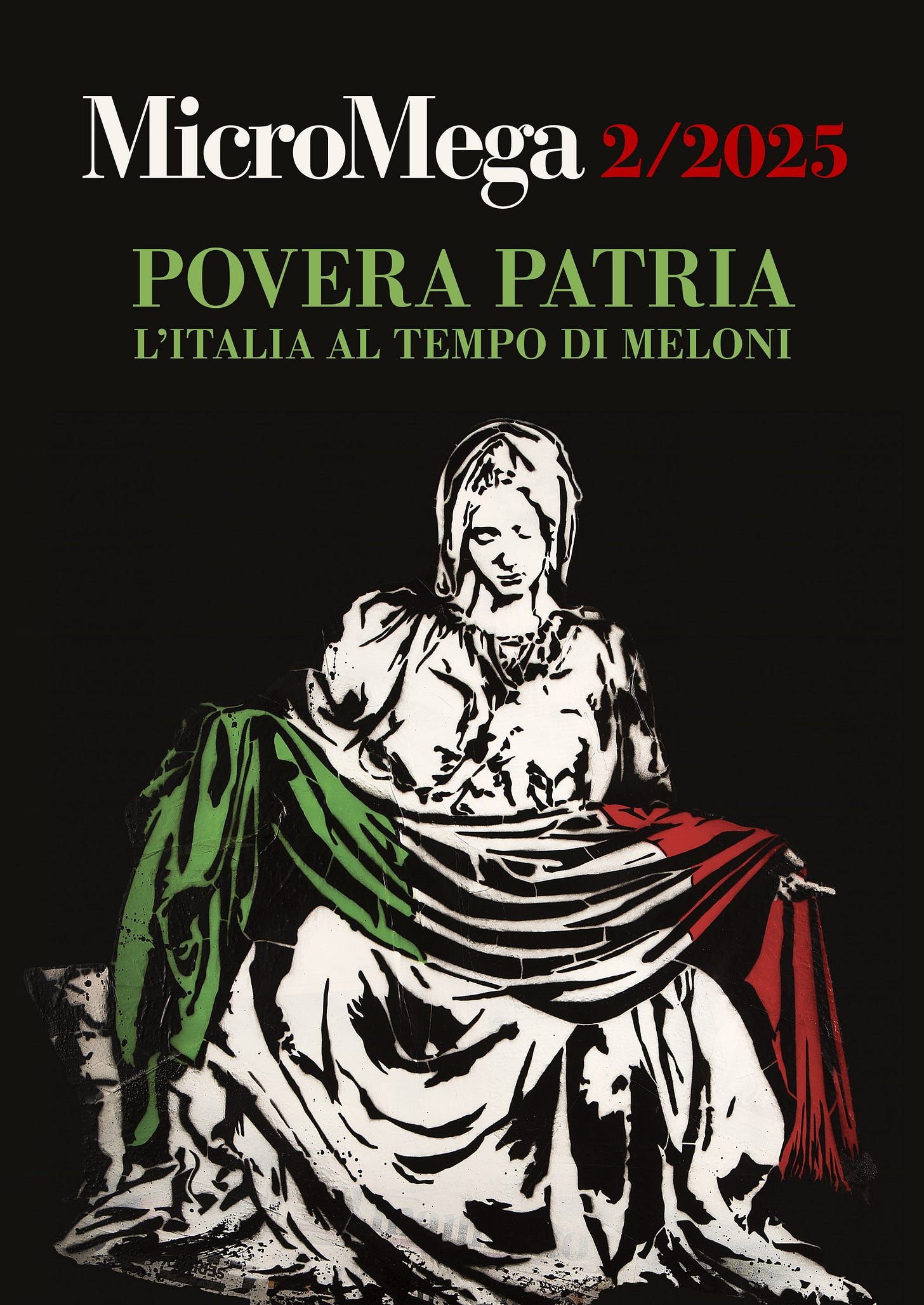

Scopri il volume di MicroMega dedicato al governo Meloni.

Il volume “Povera patria. L’Italia al tempo di Meloni”, in libreria e in abbonamento, esplora le contraddizioni e i rischi di questa stagione politica, tracciando un bilancio - molto preoccupante - dell’Italia per come è e per come potrebbe diventare.

All’interno della sezione dedicata a quello che si configura come un vero e proprio attacco allo Stato di diritto, Valeria Verdolini analizza il ddl sicurezza (ora decreto sicurezza, varato a inizio aprile dal Consiglio dei ministri e ora in fase di conversione alla Camera), che criminalizza i più deboli e trasforma il dissenso in reato politico, rafforzando un sistema punitivo che colpisce chiunque metta in discussione il potere. Ne pubblichiamo un estratto.

Ddl sicurezza: quando il dissenso diventa reato

di Valeria Verdolini

Il concetto di sicurezza affonda le sue radici nell’etimologia latina del termine securitas, derivato da sine cura, ossia “senza preoccupazione”. Nella sua evoluzione storica, la sicurezza ha assunto molteplici significati, spaziando dalla dimensione individuale a quella collettiva, fino a diventare un principio cardine delle politiche pubbliche, spesso in relazione con l’ordine pubblico e il controllo sociale.

Il tema della sicurezza e delle sue possibili interpretazioni è stato da molti autori messo in connessione con le trasformazioni economico-sociali che hanno caratterizzato le democrazie occidentali nel corso del cosiddetto capitalismo maturo. In particolare, questi autori attribuiscono alla crisi del Welfare State e all’aumento dei pericoli naturali e antropici l’aumento del senso di insicurezza e della domanda di sicurezza. Ma come stanno in relazione queste due dimensioni? Il passaggio da uno Stato sociale in espansione alla transizione neoliberale è stato oggetto di un’analisi approfondita da parte di Alessandro Baratta nel suo ultimo contributo sulla politica del diritto. In questa riflessione, il giurista e teorico della cosiddetta «criminologia critica» italiana introduce una distinzione tra sicurezza e diritti umani. Se questi ultimi, in termini giuridici, rappresentano l’espressione normativa dei bisogni fondamentali dell’individuo – quali il diritto alla vita, alla salute, al benessere, al lavoro, al reddito, all’alimentazione, all’istruzione e alla protezione sociale – la sicurezza si configura come l’aspettativa legittima che tali diritti siano effettivamente garantiti. Secondo Baratta, la sicurezza costituisce dunque un «bisogno secondario», il cui soddisfacimento risulta subordinato alla tutela dei bisogni primari riconosciuti nei diritti umani.

Tale prospettiva non implica che il «bisogno di sicurezza» debba essere trascurato dalle istituzioni pubbliche, bensì suggerisce che esso debba essere interpretato come una responsabilità nell’attuazione di politiche volte a garantire i diritti fondamentali. Per questa ragione, Baratta propone un approccio incentrato sulla «sicurezza dei diritti», in contrapposizione alla visione di un «diritto alla sicurezza» inteso come diritto autonomo e indipendente dalla tutela dei diritti umani.

Due approcci da cui derivano altrettanti modelli idealtipici di politiche della sicurezza, che lo studioso ha rinvenuto osservando le politiche adottate in Europa e nelle Americhe negli anni Novanta. La differenza tra i due approcci risiede innanzitutto nella modalità con cui viene interpretata la domanda sociale di sicurezza. Nel modello del diritto alla sicurezza, questa si traduce in una richiesta di protezione dal rischio di vittimizzazione e di contrasto alla criminalità attraverso l’applicazione del diritto penale. Al contrario, nel modello della sicurezza dei diritti, la domanda di sicurezza è intesa come esigenza di tutela dei diritti umani, il che implica la necessità di decostruire le istanze che si esprimono esclusivamente in termini di punizione e sanzione penale.

Di conseguenza, il modello del diritto alla sicurezza affida la sicurezza essenzialmente al diritto penale, mentre il modello della sicurezza dei diritti prevede un approccio integrato, in cui il diritto penale rappresenta solo uno strumento sussidiario all’interno di una strategia più ampia di protezione dei diritti fondamentali. Il primo modello si basa su politiche centralizzate e autoritative, mentre il secondo privilegia strategie di empowerment rivolte ai gruppi più vulnerabili ed emarginati, promuovendo forme di partecipazione che permettano il riconoscimento dei bisogni e dei diritti delle persone. [continua a leggere].

Con contributi di: Marco Solinas, Elia Rosati, Carlo Greppi, Fabio Bartoli, Paolo Berizzi, Paolo Ercolani, Pierfranco Pellizzetti, Valentina Pazé, Carlo Galli, Nadia Urbinati, Alessandra Algostino, Gianni Barbacetto, Mariarosaria Guglielmi, Valeria Verdolini, Sielke Beata Kelner, Christian Elia, Daniele Fabbri, Emanuela Marmo, Sergio Brancato, Ilenia Colonna, Stefano Cristante, Silvano Fuso, Mariasole Garacci, Filippomaria Pontani, Massimo Taddei, Stefano Caserini, Ingrid Colanicchia, Michael Braun, David Broder, Eric Jozsef, Birgit M. Kraatz, Olivier Roy, Alexander Stille.

Dovrebbe essere un logico ragionamento. Non per i 'fascisti: al governo.